オービュッソンと国際タピスリーセンターについての説明

オービュッソン

オービュッソンはフランスのヌーヴェル=アキテーヌ圏のクルーズ県に所属している小さな村です。人口は約3000人でボーズ川が流れ、山々に囲まれた土地です。 そんなオービュッソンで昔から盛んな産業があります。それはタピスリー産業です。 オービュッソンのタピスリーの起源は15世紀に遡ります。フランスのフランドル地方からタピスリーが伝わり、17世紀にルイ14世の財務総監であるコルベールにより国内産業育成政策で王立製作所が設けられました。そしてタピスリーはオービュッソンの重要な産業として成長していき、2009年9月には「オービュッソンのタピスリー」としてユネスコ無形文化遺産に登録されています。

オービュッソンはフランスのヌーヴェル=アキテーヌ圏のクルーズ県に所属している小さな村です。人口は約3000人でボーズ川が流れ、山々に囲まれた土地です。 そんなオービュッソンで昔から盛んな産業があります。それはタピスリー産業です。 オービュッソンのタピスリーの起源は15世紀に遡ります。フランスのフランドル地方からタピスリーが伝わり、17世紀にルイ14世の財務総監であるコルベールにより国内産業育成政策で王立製作所が設けられました。そしてタピスリーはオービュッソンの重要な産業として成長していき、2009年9月には「オービュッソンのタピスリー」としてユネスコ無形文化遺産に登録されています。

写真で

オービュッソンにおけるタピスリーの伝統技能

「どのような作品か」という製作者の解釈と原画を再現するため、培ってきた伝統や下絵の作り方、染め物、糸を編む技術など様々なノウハウを駆使し、よりよいものを作るために何度も試作を繰り返すという試行錯誤が重要になっていきます。

伝統ある技術を保護し、その魅力的をさらに増すために

「シテ・プロジェクト」が2010年1月に始まりました。このプロジェクトはタピスリーを現代的に創作し、また新しい人材の育成することでフランスに再発展の機会をもたらす場として設けられました。そして現在のオービュッソン国際タピスリーセンター(Cité internationale de la tapisserie – Aubusson、通称シテ)が2016年に完成し、現在ではそこに職人のためのタピスリー研究室が新たに加わりました。この国際タピスリーセンターはオービュッソンのタピスリーの保存と広報宣伝を担う機関です。

ここで国際タピスリーセンターの四つの機能について説明します。

一つは博物館としての機能です。600ものタピスリーと12,000枚の原画、17,000枚の下絵が保存されています。その中には昔に作られた、木の葉がモチーフのタピスリーやフランスで有名なアーティストのジャン・リュルサなどの芸術家たちの作品も展示されています。ユネスコ文化遺産に登録された偉大な遺産を普及させること、何世紀にもわたるオービュッソンのタピスリー技術に関係する見識を育み、形式化し、わかりやすく提供することを企図しています。

二つ目の機能としてタピスリー職人の養成施設としての役割があります。 タピスリーやラグのデザイン、製作するための技術を二年間で学びます。2010年からのべ80名以上が訓練を受け、10のワークショップを開催しました。

三つ目の機能は現代的なタピスリーの創作です。タピスリーの製作方針に従いながら、多様なアーティストとコラボレーションを実施し新たな魅力の創出に力を入れています。

四つ目の機能はタピスリー職人の支援を行うことです。織り方や表現手法に関する技術を継承していくため、素材やデザインの提案など様々なサービスを行っています。

織りなす冒険 (おりなすぼうけん)

国際タピスリーセンターはタピスリーを通じ、オービュッソンの知名度向上や観光客の獲得を目指しています。そのため一般のタピスリーをよく知らない方をターゲットにしたプロジェクトを実施しています。 最初に『指輪物語』で知られているJ.R.R. トールキンの作品を織った「オービュッソン、トールキンを織る(Aubusson tisse Tolkien)」プロジェクト。そしてスタジオジブリとの提携による「オービュッソン、宮﨑駿の空想世界を織る」プロジェクト。最後にフランス出身のアーティスト、フランソワ―ズ・ペトロヴィッチによる「ジョルジュ・サンドへのオマージュ」が製作される予定です。

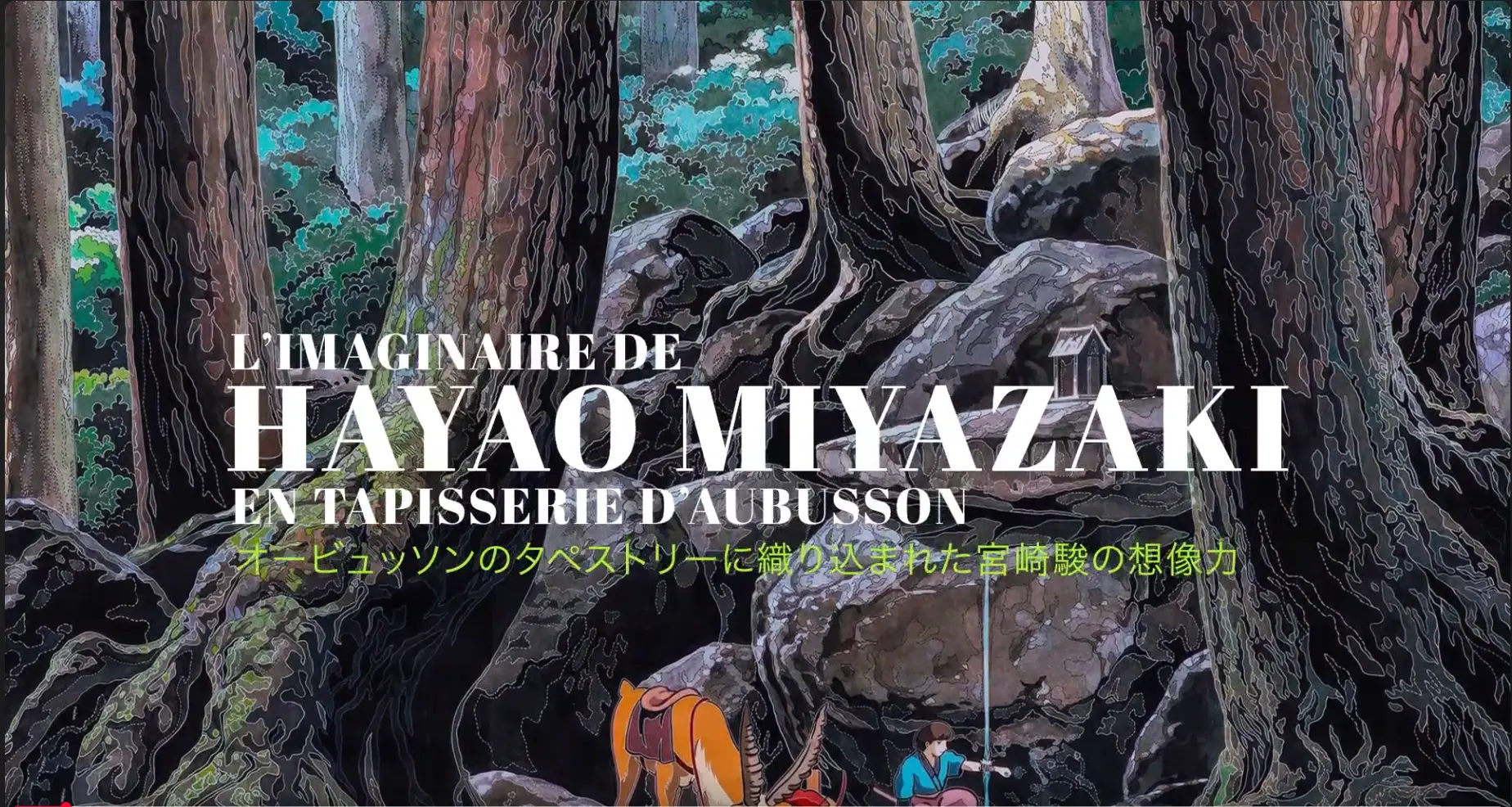

「オービュッソン、宮﨑駿の空想世界をタピスリーに織る」プロジェクトについて

2019年7月国際タピスリーセンターとスタジオジブリの間で協定が調印され、宮﨑駿監督のアニメ映画から題材を得た巨大タピスリーの制作プロジェクトが決定しました。この企画では6点の巨大なタピスリーが制作されることになり、タピスリーセンターの技術陣が選んだ映画の場面がスタジオジブリにも承認されました。私たちは今回のプロジェクトにおいて、アニメ映画の巨匠である宮﨑駿監督の世界を6点の組み物タピスリー(物語の中の様々な挿絵を描いた連作タピスリー)で表現することに強いこだわりを持っています。なぜならアニメの世界をタピスリーに転写することは極めて稀なことで国際タピスリーセンターは敬意をもって、ユネスコ無形文化遺産であるオービュッソンのタピスリーと宮﨑駿監督の作品との文化的交差に取り組んでいるからです。このような大型組み物タピスリープロジェクトは宮﨑駿監督の創作物のなかにこれまでなかったような新しい没入感、雰囲気を味わうことができるようになります。

タピスリーの製作について

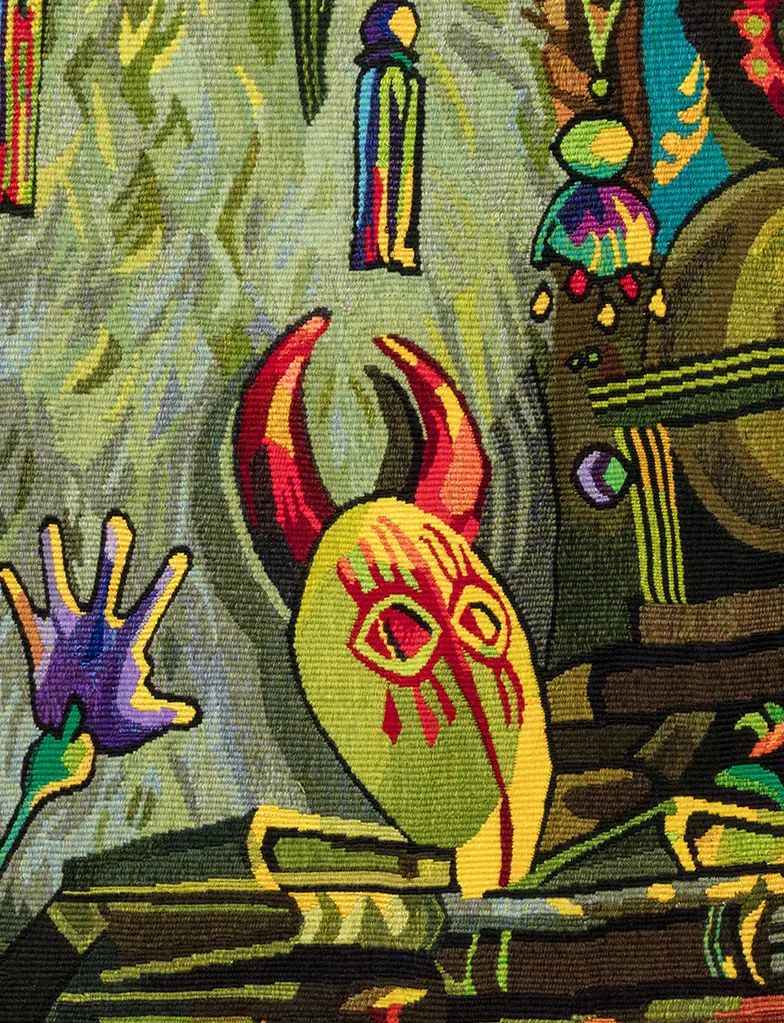

タピスリーの製作過程は実際にジブリ作品を鑑賞し、使用する画像を選び、各タピスリーの最終的な形状を決定します。下絵を作成し、糸の種類(ウール、絹、麻など)とその太さを選択。そして織り糸を忠実に原画を再現するために染めます。時には何色かの細い糸を組み合わせて糸を作成することもあります。このように表現したい世界観により糸の色、質感、織り方などを変えて作成しています。

タピスリーの説明

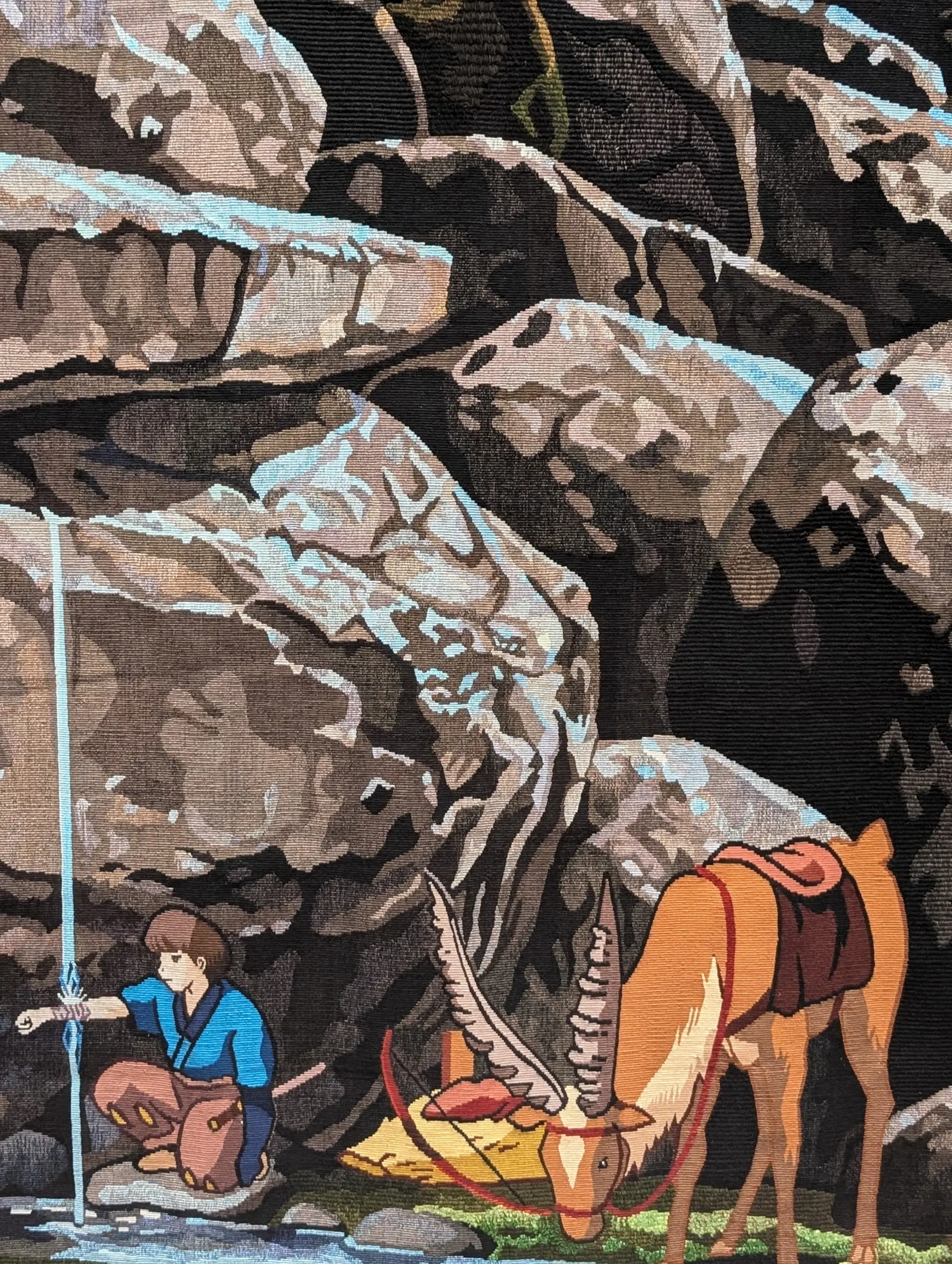

大阪万博の会期中、フランス館に飾られたタピスリーは映画『もののけ姫』の一場面である「呪いの傷を癒すアシタカ」です。この場面は呪われてタタリ神になってしまった巨大猪から受けた傷をアシタカが癒している場面です。この後アシタカは自身と故郷に降りかかった脅威に打ち勝つため、相棒のヤックルとともに西へと向かいます。宮﨑駿監督はこの作品の中で人と自然との関係について問いかけています。森という世界が重要な役割を果たし、様々な意味合いを持つ存在になっています。アシタカはその森で不思議な力、愛する人、神々との出会いを通じてこの世の真実を発見していきます。そして相反する二つの価値観から選択を迫られます。ここは意識高く使命感を持った大人への成長の過渡期を表現していると思われます。

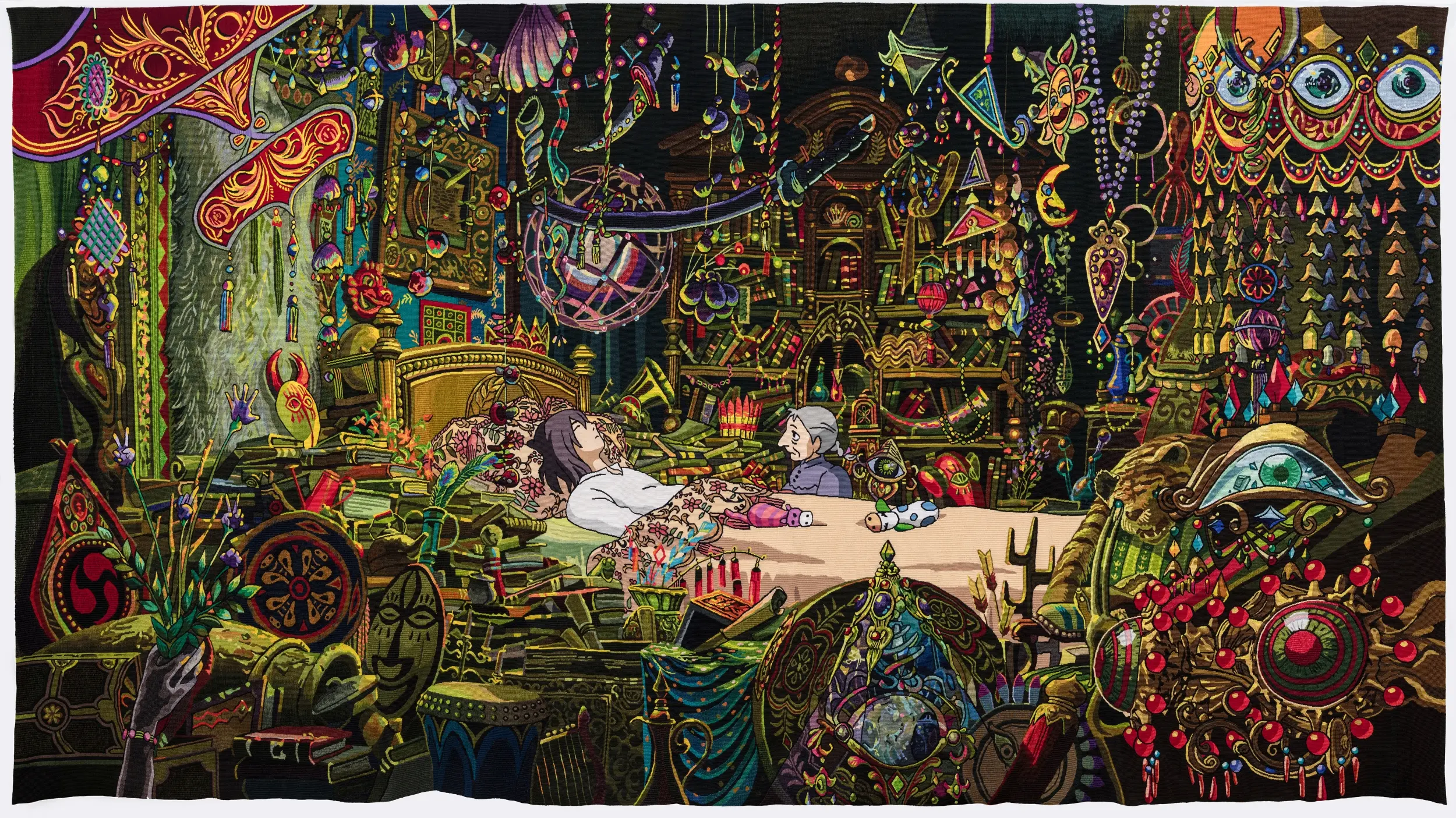

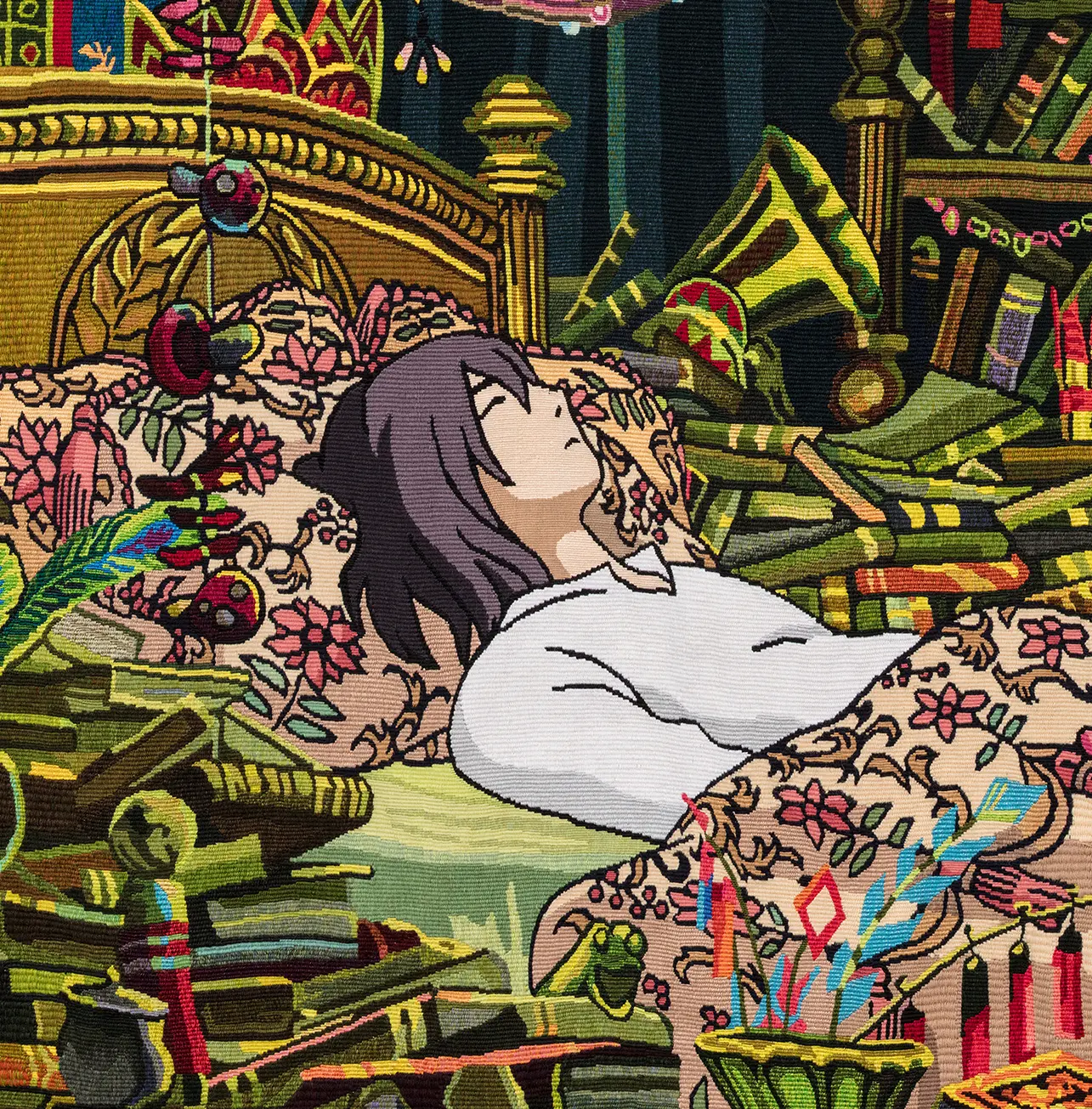

またほかのジブリのタピスリー作品として、2025年4月11日から8月17日まで愛知県美術館にて『千と千尋の神隠し』からカオナシと千尋が対峙するシーンが展示されます。この場面は豚に変えられてしまった両親を探す千尋を手伝っていたカオナシが巨大化していき、会場を荒らしてしまうシーンで、千尋はカオナシの要求に応じ、ふたりで対話をしているところです。顔の欠如は人間性の欠如につながるかもしれません。カオナシは自分探しをしている孤独な生き物です。欲望と誘惑と憑依にとらわれ、実在したいという自分の望みと向き合っているが果たせずにいます。鬼の顔が描かれ、床に料理が散乱しているという背景は、この迷える存在であるカオナシの極端な総仕上げのようです。

そして日本で見ることができる四作品目として宮﨑駿シリーズ第5作目の『となりのトトロ』から「メイとトトロのお昼寝」をご紹介します。このタピスリーは宮﨑駿監督シリーズの中でも一番大きいものでその大きさは31.65㎡にもなります。この作品は小学生のサツキと幼い妹であるメイが父親とともに農村へ引っ越し、そこで森の主である巨大な生物のトトロと出会いそこから不思議な体験を次々経験していくというストーリーです。この場面はメイが家の周りを探検している最中にトトロを発見し、トトロのおなかに乗っているうちに眠くなってしまい、一緒に眠る場面になります。

この映画には「忘れ物を、届けに来ました。」というキャッチコピーがつけられていて宮﨑駿監督が感じた「日本人が忘れかけている自然観」が描かれています。自然は雄大で奥深く、人間が簡単に理解し支配できるものではないというメッセージが含まれています。そして現在六作品目の宮﨑駿監督シリーズのタピスリーとして映画『風の谷のナウシカ』の一場面を制作しています。